小島動物病院AWC院長の小嶋です。PCAPとはPathology Centered Animal Practiceの略語で、‘病理学を中心にした動物の診療’です。ここでは動物の臨床と病理学に関わることを記載しています。今回は犬の子宮蓄膿症を取り上げてみたいと思います。

子宮蓄膿症とは

子宮蓄膿症とは子宮の中に膿が溜まる病気です。発情後二ヶ月近くで発症するとされています。出産歴との関係があり、未経産犬や繁殖を休止している犬に多く見られます。膿には大腸菌が検出されます。昔から子宮蓄膿症の発症に卵巣から出てくるエストロジェンプロジェステロンが大きく関与すると考えられていますが、実際測定してみると意外に異常はないことが多いです。発症にはホルモンと感染の両方が関わっていると思われます。

(犬の卵巣と組織像)

症状と検査・治療

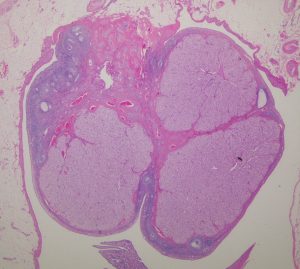

症状は食欲不振や腹部膨満、特徴的なのが陰部から膿の排出が分かりやすい。膿の中にはたくさんの細菌や好中球が見られます。

(子宮蓄膿症の細胞診)

検査は血液検査、レントゲン及び超音波検査を行うことによって正確に診断ができます。個人的には血液検査やレントゲンは動物の健康状態、特に手術が出来る状態かを見極めるのに重要と思います。超音波検査は診断的で子宮蓄膿症と決定する重要な検査です。

(子宮が大きくなっている)

(卵巣が腫大している)

治療は卵巣と子宮の手術をすることが一番いいと思いますが、手術が出来るようになるまでに内科治療を行うことも多いです。

病理診断や乳がんについて

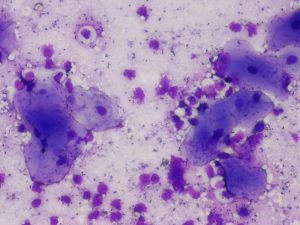

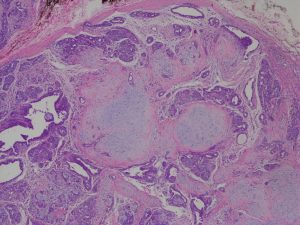

子宮内膜に好中球はじめとする炎症細胞がたくさん浸潤します。子宮腔には出血や変性した炎症細胞がたくさん見られます。子宮腺は分泌が亢進しており、大きく拡張して嚢胞状を呈し、子宮内膜過形成の状態を形成します。

(嚢胞状子宮内膜過形成)

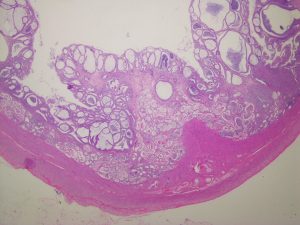

時々、腫瘍が同時発生していることも経験します。

また同じくホルモンが関わる病気で乳がんが同時に起こることも多く、一緒に治療します。

(混合型乳腺腫)

伝えたいこと

手術が上手くいってくれれば、元気になってくれるので、治療してあげた方が良い病気の一つと思います。経験的には私が獣医になった15年ぐらい前に比べて、あえて若い時の不妊手術を選択されない方も増えています。お気持ちを尊重し、病気の啓発は続け、またこのような病気が増えた時にしっかり対応できるようにしたいと思います。